Diário de Aula

_________________19 de Setembro de 2013________________

No dia 19 de Setembro decorreu a primeira aula de Seminário do 1º semestre do ano lectivo de 2013/2014. Inicialmente, a primeira parte da sessão foi um momento de apresentações em que a professora e os alunos se deram a conhecer no novo ambiente gerado pela disciplina. Os alunos apresentaram as principais motivações que os levaram a ingressar na área das Ciências da Educação bem como as suas expectativas em relação à disciplina. Do meu ponto de vista, considero a unidade curricular de Seminário de Integração Profissional como uma mais-valia no plano curricular na medida em que esta possibilita o contacto com a realidade do mundo profissional, nomeadamente com as futuras áreas de intervenção de um licenciado em Ciências da Educação. Vejo o Seminário como a componente prática do curso, sendo que pelo seu cariz dinâmico, me estimula o gosto por aprofundar determinados conhecimentos, motivando à pesquisa autónoma e a motivação intrínseca pela área da Educação.

Posteriormente, foi apresentada aos alunos a ficha da unidade curricular onde vinham delineados os principais objectivos da mesma. A docente apresentou as principais temáticas a abordar ao longo do semestre, bem como a planificação do trabalho a realizar. Neste contexto, os alunos ficaram conscientes do trabalho a desenvolver e da sua avaliação. A planificação do trabalho a realizar contribuiu para a estruturação e organização do pensamento e das metas a alcançar ao longo do semestre.

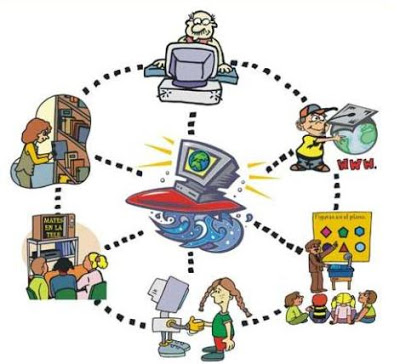

No decorrer da sessão a docente procurou explicitar as principais áreas de intervenção onde os alunos poderiam actuar nomeadamente a área da Formação, a Animação Socioeducativa, as Tecnologias na Educação e na Formação. Apresentou-se igualmente alguns exemplos de instituições onde se poderia desenvolver um projecto de intervenção, sendo que este apoio contribuiu para que os alunos se motivassem a procurar mais instituições onde poderiam vir a desenvolver o seu trabalho. Das diversas áreas de intervenção em que um licenciado em Ciências de Educação pode intervir, a que mais me agrada e motiva é a área das Tecnologias na Educação uma vez que apresenta um cariz bastante prático e dinâmico. A componente do criar e idealizar Recursos Educativos Digitais no âmbito da Educação vai ao encontro dos meus gostos pessoais, sendo bastante estimulante e motivante para mim.

A docente terminou a sessão apelando aos alunos que fossem investigando possíveis áreas e instituições onde gostariam de trabalhar. Após ter reflectido sobre a área que mais me motiva, conclui que a área das Tecnologias em Educação é uma possibilidade a ter em conta para a realização do projecto de intervenção e quando penso num futuro próximo.

Palavras-Chave: apresentação, objectivos, avaliação, projecto de intervenção, instituição

_________________26 de Setembro de 2013________________

Na sessão de dia 26 de Setembro, num primeiro momento procurou-se organizar a turma em grupos de trabalho e registar as instituições a trabalhar pelos mesmos.

A docente explicou os principais pontos a ter em conta na escolha da instituição e na realização do contacto com a mesma. Neste contexto, constatou-se que no que se refere à escolha da instituição, é necessário ter em conta a actividade da mesma, isto é, se a instituição tem actividade ao nível da educação; o tutor/a, fundamental para o acompanhamento dos alunos; o espaço, isto é, a instituição deve dispor de um espaço físico para os alunos poderem trabalhar; e o horário da instituição, ou seja, é necessário que os alunos possam ser acompanhados e apoiados durante o seu tempo de intervenção.

No que diz respeito ao contacto com a instituição, definiu-se que é necessário apresentar um documento, a carta de apresentação de forma a oficializar o contacto.

Num segundo momento da sessão, a docente apresentou aos alunos a organização e planificação detalhada do trabalho a realizar ao longo do semestre, sendo que numa 1ª fase o trabalho a desenvolver será de caracterização e observação da instituição e do seu contexto externo. Numa 2ª fase, aproximadamente no mês de Novembro até ao final do semestre, determinou-se que será realizada a planificação de um projecto de intervenção na instituição.

Posteriormente, a docente deu a conhecer a plataforma a utilizar na disciplina, Schoology, sendo que explicitou aos alunos cada espaço de trabalho e categoria da plataforma. Neste sentido, foi solicitado aos alunos que criassem uma conta na plataforma de forma a terem acesso ao material da disciplina disponibilizado na mesma. A plataforma Schoology surge como o material de apoio à unidade curricular, onde se cria uma interacção professor-aluno e aluno-aluno na medida em que há a possibilidade de partilhar documentos como textos, apresentações das aulas, planificações das sessões entre outros materiais de apoio à disciplina. Esta componente dinâmica facilita a partilha de documentação entre os alunos e a docente e o seu acesso é bastante facilitado.

Finalmente, após a apresentação da plataforma seguiu-se a distribuição dos temas a apresentar pelos grupos de alunos. A docente apresentou ainda os guiões dos trabalhos a realizar, nomeadamente das fichas de leitura, do portefólio e do relatório final.

Terminou-se a aula com o compromisso de os alunos apresentarem na semana seguinte o contacto realizado com a instituição a trabalhar.

Palavras-Chave: instituição, portefólio, relatório, schoology, plataforma

_________________3 de Outubro de 2013________________

Na sessão de 3 de Outubro de 2013, iniciou-se a aula examinando o ponto de situação dos grupos em relação aos contactos efectuados com as instituições. Neste contexto, a docente apresentou alguns exemplos de instituições onde os alunos poderiam trabalhar nomeadamente a Proalv, instituição ligada à área da formação; a C2TI, da área das tecnologias e elearning. A apresentação da instituição C2TI despertou em mim algum interesse na medida em que a área vai ao encontro dos meus gostos pessoais. A componente da tecnologia agrada-me bastante sobretudo quando aplicada em Educação, na construção de recursos educativos, na planificação da educação mediante estratégias que incluam as tecnologias como uma componente dinâmica e enriquecedora.

Num segundo momento, abordou-se a questão do portfólio digital. Constatou-se que o portfólio visa fazer uma leitura das aprendizagens e do percurso do aluno ao longo do semestre. Verificou-se ainda que o portfólio apresenta uma vertente académica, uma vez que relata as experiências e aprendizagens académicas do aluno.

No que se refere ainda ao portfólio, após ter reflectido sobre a temática considero que o principal objectivo do mesmo é dar utilidade ao conhecimento académico, organiza-lo e atribuir-lhe um sentido pessoal. É oportuno referir que, de acordo com a minha experiência, a construção de um portefólio visa igualmente avaliar a evolução pessoal do trabalho realizado. Segundo minha experiência enquanto aluna, no que se refere à elaboração deste tipo de trabalhos, numa fase inicial o processo de elaboração dos diversos diários e componentes que devem integrar o portefólio é bastante descritivo, notando-se uma certa dificuldade em reflectir sobre os assuntos. No entanto, à medida em que me vou familiarizando com as temáticas da unidade curricular e das próprias sessões o processo meramente descritivo vai evoluindo passando a integrar pequenas reflexões induviduais. Numa fase final do trabalho, verifica-se então que o processo de reflexão surge com mais naturalidade, identificando-se portanto uma evolução nítida desde o primeiro momento do portefólio até à sua finalização.

Penso que, esta situação não ocorrerá apenas comigo, sendo um processo de aprendizagem por que a maioria dos alunos passam.

Ao longo da sessão a docente procurou explicar os objectivos e etapas do portfólio, sendo que recorreu a diversos exemplos de trabalhos de alunos dos anos anteriores.

Terminou-se a aula apelando aos alunos que até à sessão seguinte dessem resposta às seguintes questões:

- Como definimos projecto?

- O que é que um projecto permite?

- Caracteristicas do projecto?

- Fases do Projecto?

- Quais são as categorias da entrevista exploratória?

Palavras-Chave: contactos, instituição, portefólio digital, etapas, objectivosm projecto

_________________10 de Outubro de 2013________________

Na sessão de 10 de Outubro de 2013, num primeiro momento da sessão cada grupo de alunos falou do ponto de situação da sua instutuição.

Posteriormente, abordou-se a temática da metedologia de projecto sendo que apelou-se à participação dos alunos. Em grupo, respondeu-se às questões:

- Como definimos projecto?

- O que é que um projecto permite?

- Quais as caracteristicas do projecto?

- Quais as fases do Projecto?

Cada grupo apresentou a sua proposta de resposta sendo que se considerou que, na questão "Como definimos projecto?", um projecto tem em conta um problema que deve ser relevante, isto é, mobilizar intervenientes, ser dinâmico e exequivel. É portanto um plano de acção que visa a mudança.

Quanto à segunda questão, "O que é que um projecto permite?", os grupos concordaram que um projecto permite dar resposta/solucionar um problema ou uma questão, bem como produzir conhecimento e desenvolver capacidades.

No que se refere à terceira questão, "Quais as características do projecto?", considerou-se que um projecto é intencional, autentico, conplexo, prolongado e por fases, pensado e planeado, envolver uma ou mais pessoas, é flexivel e apresenta também o carácter da incerteza (Boutinet), isto é, ao longo do projecto podem surgir outros problemas.

Quanto à última questão, "Quais as fases do projecto?", verificou-se que um projecto apresenta cinco fases: diagnóstico, planeamento, execução, avaliação e divulgação dos dados.

Posteriormente, duas alunas, Abneila e Clemilde, apresentaram um texto sobre a entrevista exploratória, "Situação de entrevista e estratégia do entrevistador" de Ruquoy. No decorrer da apresentação verificou-se que a entrevista "é um instrumento utilizado pelo entrevistador para a obtenção de dados (...) e mais do que uma técnica é uma arte" (Ruquoy citado por Albarello, 1997). Neste contexto, contatou-se que a entrevista exploratória apresenta diversas características nomeadamente o facto de ser abrangente e do seu objectivo ser obter mais conhecimento. O papel do entrevitador foca-se essencialmente em utilizar expressões breves, ser neutro e flexivel às opiniões, e manifestar empatia (Ruquoy citado por Albarello, 1997).

Finalmente, verificou-se que existem diversos momentos ao longo da entrevista exploratória: os premiliares, o inicio, o corpo e o fim.

Após a apresentação das colegas a professora apresentou uma sistematização da temática da entrevista exploratória no contexto das instituições, em que salientou que os principais objectivos desta são conhecer a instituição, os seus projectos, intervenientes, o meio envolvente, as parcerias, a missão e os seus projectos futuros. Considero que, no contexto da temática em questão, a análise swot surge como uma mais-valia na análise e estudo das instituições.

Portanto, o estudo e análise da temática da entrevista exploratória foi fulcral na medida em que este instrumento de recolha de dados será a primeira técnica a utilizar para recolher informação das instituições, permitindo aprofundar os conhecimentos em relação ao contexto em estudo.

Palavras-Chave: metodologia de projecto, projecto, características, entrevistador, entrevista exploratória, projecto

Referência Bibliográfica

Albarello, L. et al. (1997). Práticas e métodos de investigação em Ciências Sociais. Lisboa, Gradiva

Ruquoy, D. Situação de entrevista e estratégia do entrevistador

_________________17 de Outubro de 2013________________

Na sessão de 17 de Outubro de 2013, inicialmente começou-se por rever a temática do guião da entrevista em que se considerou que esta visa - no âmbito do trabalho a realizar - conhecer a realidade da instituição, as pessoas e a sua formação, os projectos futuros da mesma, bem como as suas dificuldades e potencialidades.

Posteriormente, seguiu-se a apresentação de um grupo de trabalho que se focou no tema da análise Swot. Os elementos do grupo começaram por citar Capucha que considera que planear consiste em "projectar uma mudança, antecipar conceptualmente uma realidade desejável, prever as etapas necessárias de transformação dessa realidade e os caminhos a percorrer pelos agentes, identificar os factores que afectam o processo e os modos como se pode intervir sobre eles, escolher as acções correspondentes e mobilizar os meios necessários para que a mudança desejada ocorra no sentido projectado" (Capucha, 2008).

Referiu-se que a etapa do diagnóstico é a etapa de partida em que é feita a caracterização dos contextos, a identificação dos diversos problemas analisando a sua intensidade e o nivel a que se manifestam; em que se analisa o processo evolutivo dos problemas, a sua origem e modificações; em que se estuda os agentes, as representações, motivações, projectos e interesses dos diversos agentes e o modo como encaram os problemas e projectos (Capucha, 2008).

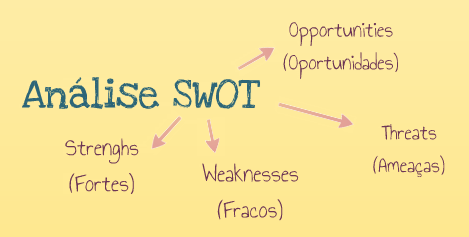

Posteriormente, constatou-se que a análise de diagnóstico implica uma análise SWOT.

A análise SWOT visa essencialmente efectuar uma sintese das análises internas e externas, identificar elementos chave para a gestão do projecto e preparar opções estratégicas (Capucha, 2008). As análises internas referem-se às forças e fragilidades - neste caso - da instituição, sendo que as primeiras se referem aos aspectos positivos do contexto, aos objectivos e resultados alcançados; e as segundas, aos aspectos negativos e objectivos não alcançados pela instituição, aos bloqueios e dinâmicas de resistência à mudança. As análises externas referem-se às oportunidades e ameaças da instituição, sendo que as primeiras dizem respeito aos aspectos do meio envolvente a serem aproveitados e potencializados; e as segundas, aos apectos do meio envolvente que surgem como obstáculo podendo dificultar a prossecução dos objectivos (Costa, 1990).

Portanto, no âmbito de um projecto de intervenção a análise SWOT é uma mais-valia e é bastante útil na medida em que permite organizar os conhecimentos relativos ao contexto em estudo, possibilitanto categorizar e organizar a informação recolhida segundo pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades da instituição. Neste contexto, a identificação da questão-problema a eleger para trabalhar no projecto é bastante facilitada mediante esta análise, que é muito completa e eficaz.

________________24 de Outubro de 2013________________

Na sessão de 24 de Outubro de 2013, num primeiro momento o grupo apresentou o texto "Elaboração de Projectos Sociais. Casos Práticos" de Serrano, 2008, sendo que os principais temas em discussão foram os elementos para a elaboração de um projecto, as questões orientadoras de um projecto, as várias fases para a realização de um projecto,a fase de diagnóstico, o levantamento das necessidades, as prioridades a ter em conta na formulaçao de um projecto, a população e os recursos a considerar no âmbito do mesmo (Serrano, 2008).

De acordo com Vergara (1986), a formulação do projecto consiste na "identificação precisa do mesmo, especificando os seus objectivos, metas, calendário de execução e recursos" (Vergara, 1986, citado por Serrano, 2008). Neste sentido, é oportuno referir que à construção de um projecto estão subjacentes diversas questões:

- o quê? - Natureza do projecto; (Serrano, 2008)

- porquê? - Origem e fundamentação; (Serrano, 2008)

- para quê? - Objectivos; (Serrano, 2008)

- quando? - Metas; (Serrano, 2008)

- onde? - Localização física; (Serrano, 2008)

- como? - Actividades e tarefas a realizar; Metodologia; (Serrano, 2008)

- quem? - Recursos humanos; (Serrano, 2008)

- com quê? - Recursos materiais; Recursos financeiros (Serrano, 2008)

Dando especial ênfase à fase de Diagnóstico, verifica-se que esta pretende examinar a realidade, as pessoas, o meio envolvente, as características, as circunstancias, o contexto, bem como localizar e descrever problemas. Neste sentido, o principal objectivo do Diagnóstico é conhecer a realidade em questão (Serrano, 2008). No entanto, contata-se que a principal dificuldade que surge nesta fase é obter uma verdadeira compreensão da realidade e de uma prática social transformadora (Serrano, 2008).

Num segundo momento da sessão, posterirmente à apresentação gerou-se um debate em torno das principais questões da temática abordada, sendo que se recorreu a exemplos práticos para ilustrar as diversas fases de planeamento de um projecto (ex: como planear uma viagem?). Os alunos aderiram à discussão mediante reflexões do seu quotidiano. Neste contexto, foi-me possível reflectir sobre as diversas questões subjacentes ao projecto. Constata-se que a fase de Diagnóstico é fundamental num projecto sendo, do meu ponto de vista, uma das mais importantes e determinantes para a realização de um projecto. A justificação prende pelo facto de que a realização de fase de Diagnóstico de qualidade é a base e o ponto de partida para um projecto com fundamentação e oportunidades para ser exequivél no futuro. Neste sentido, considero que uma boa análise inicial, exploração e estudo do contexto são determinantes para o futuro do projecto a idealizar.

Posteriormente, o grupo realizou uma dinâmica no âmbito da temática, que se reflectiu num jogo de palavras cujo objectivo era encontrar os conceitos-chave apresentados e debatidos ao longo da sessão.

No final da sessão, em conjunto com a docente discutiu-se a temática do guião da entrevista explorátoria, sendo que cada grupo recebeu feedback e orientações com vista a melhorar o seu guião.

Palavras-Chave: objectivos, metas, diagnóstico, problema, projecto, qualidade

Referêcia Bibliográfica

SERRANO, Gloria Pérez (2008). Elaboração de Projectos Sociais. Casos Práticos. Colecção

Educação e Trabalho Social, nº 7. Porto: Porto Editora.

________________31 de Outubro de 2013________________

Na sessão de 31 de Outubro de 2013, a sessão desenvolveu-se em torno do tema "Actividade de Planeamento - O Estudo de Caso". Neste contexto, abordou-se a temática dos objectivos e estratégias de acção subjecentes a um projecto, nomeadamente no que se refere à definição dos objectivos, finalidades, estratégias de intervenção e seu planeamento e a elaboração de um plano de acção.

As temáticas referidas foram exploradas segundo o texto "Fundamentos e processos de uma sociologia da acção: o Planeamento em Ciências Socias" de Guerra (2002), sendo que primeiramente é oportuno referir que findada a etapa do diagnóstico é necessário difinir os objectivos a alcançar (Guerra, 2002). Neste sentido, importa distinguir objectivos gerais de objectivos especificos, sendo que os primeiros procuram identificar e descrever as orientações para a acção, sendo coerentes com as finalidade do projecto. Os objectivos específicos expressam os resultados que se pretende atingir, isto é, são considerados como metas e são formulados em termos operacionais (Guerra, 2002).

Quando nos referimos ao planeamento de um projecto, é relevante esclarecer também o conceito de "finalidades", sendo que estas se referem à razão de ser do projecto e ao impacto que este pode ter nas questões ou problemas do mesmo (Guerra, 2002). Os objectivos gerais focam-se essencialmente em descrever as orientações para a acção, sendo que vão ao encontro das finalidades do projecto, descrevendo assim as linhas do trabalho a realizar. Portanto de acordo com Guerra (2002) os obectivos gerais "são globalizantes e geralmente não são datados nem localizados com precisão".

Quanto aos objectivos específicos, constata-se que estes exprimem os produtos ou resultados que se visa atingir. Neste sentido, são formulados operacionanalmente, sendo considerados como metas. De acordo com Guerra (2002), distinguem-se dos objectivos gerais uma vez que expressam de forma mais descritiva situações a concretizar.

Após a definição clara dos objectivos é essencial reflectir e analisar formas de alcançar os mesmo, isto é, determinar estratégias de intervenção (Guerra, 2002). Neste sentido colaca-se a questão “Qual a melhor estratégia para atingir os objectivos em questão?". Uma estratégia designa - segundo Guerra, 2002 - orientações metodológicas de intervenção do projecto que visam a elaboração de um pensamento em torno do qual se estruturam as decisões mais importantes.

Posteriormente, surge o plano de acção que procura descrever detalhadamente e de forma sistemática o que se pretende fazer, quando se pretende fazer, quem será responsável pelas diversas tarefas e quais os recursos precisos para a concretização das mesmas (Guerra, 2002). A organização plano em questão decorre da relação entre objectivos, meios e estratégias.

Portanto, reflectindo sobre os conteúdos abordados e sobre o projecto e trabalho a realizar, constata-se que é fulcral respeitar uma sequência lógica na elaboração das diversas etapas do trabalho. Em cada etapa é fundamental ter em conta uma série de orientações sugeridas por diversos autores que surgem como base na estrutura e organização do trabalho.

Palavras-Chave: planeamento, objectivos, finalidades, estratégias de intervenção, plano de acção, projecto

Referências Bibliográficas

GUERRA, Isabel Carvalho (2002).Fundamentos e processos de uma sociologia da acção : o planeamento em Ciências Sociais. 2.ª ed. Cascais : Principia.

A construção de projectos de intervenção, p. 125-174.

_________________14 de Novembro de 2013________________

No dia 14 de Novembro decorreu uma sessão de tutoria na qual se analisou o ponto de situação de cada grupo relativamente ao trabalho desenvolvido na instituição e a avaliação individual de cada aluno no que se refere ao portefólio.

Neste sentido, a docente deu feedback sobre o trabalho realizado até então sendo que o grupo se encontra numa posição bastante favorável no que se refere ás etapas realizadas e agendadas. O grupo apresentou a sua proposta de projecto que se prende com uma intervenção no Museu da Cidade mediante a criação de percursos temáticos para diversos níveis de ensino. Portanto o projecto a realizar incide sobre planificação e construção de roteiros pedagógicos, sendo que apresenta essencialmente um carácter teórico. O objectivo do projecto é criar oportunidades de aprendizagem dinâmicas e inovadoras que fomentem a motivação e o interesse por aprender. A docente considerou a proposta de projecto interessante, pertinente e adequada à área das Ciências da Educação.

No âmbito do trabalho a realizar, a professora propôs que o grupo relacionasse e interligasse o trabalho com a temática dos museus, a educação, contextos educativos e tecnologia. Neste contexto, colocam-se diversas questões como "qual o impacto dos museus na educação?, "os museus são uma mais-valia na aquisição e desenvolvimento de competências?", "como é que as tecnologias podem melhorar a qualidade dos museus?", "como é que as tecnologias podem melhor a qualidade do ensino? E da aprendizagem?".

Mediante o trabalho desenvolvido e a desenvolver, um dos objectivos do projecto a realizar é dar resposta às questões acima colocadas.

Constata-se que os Museus se inserem na lógica da educação não-formal que sendo promovem "novas formas de educação e novos contextos de aprendizagem" que fogem à tipologia tradicional fomentada pela escola (Afonso, 1989, citado por Canário, 2006). Portanto, do meu ponto de vista - e de acordo com a minha experiência - considero que os Museus são uma mais-valia na aprendizagem e desenvolvimento do individuo, enquanto ser individual e colectivo, na medida em que proporcionem inúmeras aprendizagens teórico-práticas, sendo que contribuem para fomentar o interesse e motivação pela aprendizagem de determinado assunto. O facto da educação promovida pelos Museus não ir ao encontro do modelo escolar tradicional, é em si uma forma apelativa, inovadora e geradora de entusiasmo por aprender mais e mais, estimulando a motivação intrínseca.

Neste sentido, é fundamental reflectir sobre a educação não-formal - nomeadamente as aprendizagens proporcionadas pelos Museus -, questionando em que medida é que esta poderá estimular o gosto, o interesse e a motivação por aprender e aprofundar conhecimentos.

Terminou-se a sessão de tutoria com o feedback de que o grupo se encontra num bom caminho, cumprindo com os objectivos estipulados até então e com um longo caminha a percorrer.

Palavras-Chave: feedback, instituição, projecto, contexto, portefólio

________________21 de Novembro de 2013________________

Na sessão de 21 de Novembro de 2013, iniciou-se a aula com o contributo de cada grupo relativamente ao seu ponto de situação do trabalho realizado na instituição. Neste sentido, os diversos grupos relataram o trabalho realizado na instituição até ao momento, apresentado igualmente a ideia de projecto a ser pensada.

No contexto em que os diversos grupos estão a trabalhar colocam-se diversas questões nomeadamente "Qual o papel de um técnico de Educação neste tipo de contextos?", "Como poderá intervir, nos contextos em questão, um técnico de Educação?". Numa primeira análise - e da reflexão que se gerou na sessão entre a turma e a docente - constata-se que existe uma certa dificuldade em identificar quais as principais competências e domínios em que um diplomado ou de um técnico de Educação poderá intervir e trabalhar. Neste sentido, considero que as experiências vividas nos Seminários de Integração Profissional proporcionam uma visão mais clara e precisa sobre qual o papel e áreas de intervenção de um futuro técnico de Educação, bem como o amplo leque de oportunidades sugeridas pela área. A constante reflexão sobre estas questões poderá contribuir para a clarificação das mesmas.

Seguidamente, outros grupos apresentaram o seu trabalho realizado sendo que o nosso grupo referiu que até ao momento concretizou a análise documental, a entrevista exploratória e que no presente momento se encontrava a realizar a análise de conteúdo da entrevista. Neste contexto, apresentou-se aos restantes grupo qual o projecto que se pretende planificar e desenvolver, sendo que se deu enfase na actual importância dos Museus e da educação promovida pelos mesmos (educação não-formal).

Posteriormente, no âmbito do trabalho a desenvolver a professora referiu que nesta fase inicial do trabalho a realizar é fulcral identificar uma problemática, um problema ou uma necessidade, sendo que os objectivos devem ser delineados após a identificação do referido problema.

De seguida, assistiu-se à apresentação de um grupo de trabalho que expôs as principais ideias do textos "Como perguntar: teoria e prática da construção de perguntas em entrevista e questionários" de William Foddy. Neste sentido, o grupo incidiu a sua apresentação fundamentalmente em duas tipologias de técnicas do questionário: as perguntas abertas e fechadas. Neste contexto, diversos autores como William Thomas, Clifford Geertz e Max Weber, defensores das perguntas abertas, consideram que "o problema da relatividade cultural dos significados remete para a ideia de que o significado que se atribui a um acto numa determinada situação pode ser bem diverso se a situação for outra”. Paralelamente, autores como Paul Lazarsfeld e George Gallup, defensores das perguntas fechadas consideram que aplicar questionários a amostras de nível nacional, exerce pressões em termos de rapidez de resultados e de procura de estudos que o mercado exige.

Portanto, a cada tipo de técnica do questionário, surgem vantagens e desvantagens sendo que os defensores das questões abertas consideram que estas permitem que o inquirido expresse exactamente "o que lhe vem à cabeça sem sofrer influências de sugestões avançadas pelos investigadores"; no caso dos defensores das perguntas fechadas, considera-se que estas surgem normalmente "descontextualizadas e compreendem um conjunto incompleto e arbitrário de opções de resposta" que frequentemente distorce o pensamento do inquirido. Os defensores das questões fechadas nomeadamente William Ford (1996) consideram que as perguntas abertas tendem a "produzir material informativo extremamente diversificado de baixa fiabilidade e de dificil codificação".

No entanto, considera-se que as questões abertas:

- "permitem aos inquiridos expressarem-se através das suas próprias palavras" (William Ford, 1996);

- "indicam o nível de informação de que os inquiridos dispõem, o que é mais relevante no espírito dos inquiridos, a intensidade dos sentimentos dos inquiridos" (William Ford, 1996);

- "evitam efeitos de formato" (William Ford, 1996);

- "permitem identificar complexos quadrados de referência e influências motivacionais" (William Ford, 1996);

- "constituem um requesito indispensável à adequada formulação de conjuntos de opções de resposta para as perguntas fechadas" (William Ford, 1996);

- "Auxiliam a interpretação de respostas desviantes e perguntas fechadas" (William Ford, 1996).

Por sua vez perguntas fechadas:

- "permitem que os inquiridos respondam à mesma pergunta de modo a que as respostas sejam validamente comparáveis a si" (William Ford, 1996);

- "Produzem respostas com menor variabilidade" (William Ford, 1996);

- "Propõem aos inquiridos uma tarefa de reconhecimento, por oposição a um apela à memória, e, por isso, são de mais fácil resposta" (William Ford, 1996);

- "Produzem respostas mais facilmente analisáveis, codificáveis e informatizáveis" (William Ford, 1996).

Constata-se que muito frequentemente quando se constrói questionários se restringe em demasia as respostas, isto é, o leque de opção de resposta é muito limitado. Neste sentido, de forma a evitar a limitação e restringimento da pergunta, a opção "outro" surge como mais uma opção de resposta, dando mais liberdade à pessoa.

No âmbito da técnica do questionário, é essencial ter em conta a linguagem utilizada, sendo que esta deverá ser adequada e contextualizada; as questões e as suas intenções, sendo que não devem ser dicotómicas nem proporcionar segundas leituras; ter atenção a expressões como "e" ou "ou"; evitar começar uma questão com "não" ou palavras que influênciem as respostas; e evitar escalas impares.

No final da sessão, o grupo promoveu uma actividade no âmbito da temática abordada que apelou à participação dos alunos através de uma ficha com perguntas direccionadas para as caracteristicas da técnica do questionário.

Palavras-Chave: instituição, Ciências da Educação, entrevista, questionários, questões abertas, questões fechadas, projecto

Referências Bibliográficas

FODDY, W. (1996). "Como perguntar: teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas e questionários." Oeiras: Celta

________________28 de Novembro de 2013________________

Na sessão de 28 de Novembro de 2013, iniciou-se a aula com a análise do ponto de situação de cada grupo no que se refere ao trabalho realizado até então.

Posteriormente agendou-se tutorias para a semana seguinte, sendo que estas são bastante determinantes para o progresso do trabalho desenvolvido e para a orientação do trabalho a desenvolver. Neste sentido, mediante o feedback da professora cada grupo de trabalho tem a possibilidade de identificar quais os pontos a melhorar e qual o melhor caminho a percorrer até à meta final.

Posteriormente, a docente forneceu algumas indicações para as apresentações orais do trabalho final, sendo que se agendou as apresentações dos grupos para as duas últimas semanas do semestre. A ordem de apresentação dos grupos segue a lógica do grupo mais avançado em termos de trabalho. Neste contexto, a apresentação do nosso grupo foi agendada para dia 12 de Dezembro, uma vez que se cumpriu com as metas a alcançar até então.

Considero oportuno referir que, neste preciso momento o trabalho realizado pelo grupo tem sido concretizado com bastante sucesso. Cada etapa tem sido alcançada no devido prazo, os tempos têm sido respeitados, o grupo trabalha de forma organizada e a motivação, interesse e a capacidade de entreajuda são aspectos que valorizo muito.

Posteriormente, assistiu-se à apresentação de um grupo que explorou o texto "Observar como complemento à investigação" de Damas, 1985.

No âmbito da temática em questão é relevante referir que o observador pode assumir duas posições nomeadamente a posição de participante ou a posição de não participante. Por sua vez, o objecto observador pode recair em representações ou factos.

Segundo Damas (1985), a perspectiva do observador participante visa estudar uma comunidade, um contexto ou uma realidade durante um período de tempo perlongado, sendo que existe um envolvimento por parte do observador. Neste contexto, é possivel identificar algumas vantagens e desvantagens relativas ao papel do observador, sendo que as primeiras prendem-se com o facto de o observador obter informação de forma mais aprofundada, existindo um contacto mais directo com o contexto. No que se refere às desvantagens, constata-se que o acesso, a ética e a fiabilidade suregem algumas dificuldades ao observador.

Relativamente ao observador não participante, verifica-se que o papel destes não se foca em se envolver com a comunidade e contexto em questão. Neste sentido, surgem também algumas vantagens e desvantagens sendo que as primeiras se prendem com o facto de o observador poder captar uma diversidade de informação bastante ampla. No que diz respeito às desvantagens aponta-se o acesso e a alteração dos comportamentos do objecto em estudo.

Segundo Damas (1985) a elaboração de grelhas de observação possibilita a definição do que se pretende observar, determinar situações concretas, identificar os participantes e o espaço onde ocorre a observação. O autor considera que frequentemente se cometem erros que podem ser designados por erros de abreviação, erros de encerramento, erros de simetria e erros de aumento de contraste. De acordo com o meu ponto de vista, considero que a triangulação de dados e de diversas fontes de informação contribui para limitar os erros que podem surgir da subjectividade emergente das interpretações do investigador.

Após a apresentação do grupo, a professora interveio referindo que a observação deve ter sempre um objectivo e uma intencionalidade subjacente, surgindo a questão "Observar para quê?".

Portanto, é fulcral identificar os objectivos e o propósito da observação antes de a iniciar com fim a tornar mais objectiva a própria observação, evitando registar informações pouco relevantes para o estudo em questão.

A actividade realizada pelo grupo de trabalho foi bastante pertinente uma vez que colocou em prática os conhecimentos transmitidos na apresentação. O elemento do grupo que apresentou elegeu dois alunos da turma para distintas funções: dois observadores não participantes (um narrativo, com influência forte e molecular; e outro com influencia fraca e molar), e dois observadores participantes (um introspectivo e molecular; e outro molar). Neste contexto, os quatro observadores tinham o papel de observar os restantes alunos enquanto construiam um puzzle. Dois dos observadores estavam inseridos no contexto da construção do puzzle, e os outros dois observadores encontravam-se distantes do contexto. A actividade foi bastante bem conseguida sendo que a turma adequiu com sucesso.

Considerei a actividade extremamente enriquecedora uma vez que permitiu pôr em prática a teoria estudada, promovendo o desenvolvimento de diversas competencias nomeadamente a de observador.

Posteriormente, outro grupo de trabalho iniciou a sua apresentação do texto "Aplicação/Execução, Avaliação" de SERRANO, Gloria Pérez (2008).

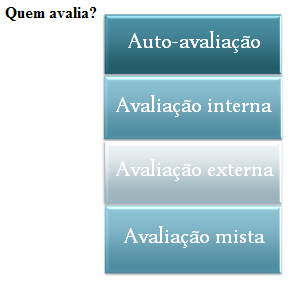

De acordo com Rivière (1989), no processo de avaliação é necessário ter em conta diversas questões nomeadamente "Quem deve avaliar?", "Qual deve ser o objecto de avaliação?", "Necessidade de considerar um objecto num dado âmbito", "Para que serve a avaliação?", e "Que quadro de referência tem a avaliação?". Neste contexto, Anger-Egg (1984) considera a avaliação como “conjunto de actividades que servem para emitir um juízo, fazer uma ponderação ou medir “algo” (objecto, situação ou processo)” (Ander-Egg, 1984, cit. Por Serrano, G.P., 2008).

Serrano (2008) define avaliação como o “objecto é examinar a capacidade de um agente para assumir um problema social; para satisfazer as necessidades sentidas pela população; para transformar uma determinada situação nas melhores condições possíveis” (Serrano, 2008). Neste sentido, avaliar é "comparar num determinado instante o que foi alcançado mediante uma acção e o que se deveria ter alcançado de acordo com uma prévia programação” (Espinoza, 1986, cit. Por Serrano, 2008). Portanto é relevante realçar que a avaliação implica sempre um juizo de valor, referindo-se a um objecto, sendo uma tarefa sistemática.

Neste contexto, no que se refere à elaboração de um Projecto de Intervenção o processo de avaliação é fulcral na medida em que permite identificar pontos a melhorar, reflectir sobre todo o processo percorrido e analisar o ponto de situação das diversas etapas do projecto. Neste sentido, é relevante determinado o objecto a avaliar no início do projeto.

Assim, a avaliação não deve ser encarada como a etapa final do projeto, deve estar presente no seu decorrer, ao longo de cada etapa. Algumas questões a ter em conta: O quê? (natureza); Porquê? (fundamentação); Para quê? (objetivos); Quanto? (Metas); Onde? (Localização); Como? (Metodologia); Quando? (Calendarização); Quem? (Recursos Humanos); Com quê? (Recursos Materiais e Financeiros).

No âmbito da avaliação surge também a questão "Para que avaliamos?", sendo que Serrano considera que se avalia para medir o grau de pertinência, idoneidade, efetividade e eficácia de um projeto; para facilitar o processo de tomada de decisões para melhorar e/ou modificar um programa ou projeto; e para estabelecer em que grau se produziram outras consequências imprevistas. O porquê de avaliar prende-se com a obtenção de feedback sobre as intervenções e os programas e para melhorar e progredir (Serrano, 2008). Em relação à questão "Quem avalia?" constata-se que

De acorco com o Committee on Standard for Educational Evaluation, a avaliação deve cumprir algumas normas:

Quanto à questão "Quando avaliamos?" verifica-se que existem três momentos que caracterizam a avaliação: a avaliação diagnóstica (antes), a avaliação formativa (durante) e a avaliação sumativa (fim). Na avaliação do diagnóstico é necessário ter em conta a avaliação desde o inicio, sendo que o sucesso depende da eficácia e especificidade com que se analisa a situação problema. A avaliação formativa ou contínua ocorre durante o desenvolvimento do projeto sendo que se deve avaliar o que se segue para alcançar os objetivos previstos e para determinar se este tem a capacidade para alterar uma situação problemática. Não deve ser algo pontual e tem um papel muito importante para ajudar a refletir e a avaliar o desenvolvimento do mesmo projeto. Assim esta avaliação deve ser continua, sistemática e flexivél. A avaliação sumativa implica a elaboração de uma síntese que se atinge com a conjugação de todos os elementos proporcionados pela avaliação do diagnóstico e formativa para chegar a uma formulação global na qual se ponha em relevo se os objetivos do projeto foram alcançados, ou não, e de que forma.

Portanto, na elaboração de um projecto é fundamental ter em conta as diversas questões da avaliação de forma a cumprir com os objectivos inicialmente estipulados. As diversas fases da avaliação permitem adquirir uma visão do trabalho realizado até ao momento facultando feedback acerca do desempenho e da qualidade do trabalho realizado. A avaliação é fulcral no âmbito da realização de um projecto na medida em que visa melhorar e elevar a qualidade do mesmo.

A sessão terminou, sendo que a apresentação do grupo terá continuação na sessão seguinte.

Palavras-Chave: feedback, orientação, observação, observador participante, avaliação, avaliação de diagnóstico, avaliação formativa, avaliação sumativa, projecto

________________5 de Dezembro de 2013________________

________________12 de Dezembro de 2013________________

Na sessão de 12 de Dezembro de 2013, a aula destinou-se essencialmente à apresentação dos objectivos dos projectos de intervenção dos diversos grupos de trabalho.

Nas diversas apresentações dos projectos, os grupos deveriam focar-se primeiramente na apresentação do contextos de intervenção, isto é, fazer uma breve introdução à instituição em estudo abordado os meus principais objectivos, a sua missão, o seu público-alvo, a sua equipa. Posteriormente, os grupos deveriam incidir também sob o enquadramento metodológico do trabalho especificando as diversas fases do trabalho e quais as técnicas e instrumentos de recolha de dados utilizados, e quais os autores a que recorreram para o enquadramento. Seguidamente deveriam apresentar o enquadramento teórico em que era relevante retratar qual a temática em questão, e o contexto de intervenção. Neste ponto, os grupos deveriam ainda apresentar uma análise swot do trabalho realizado. Finalmente, seria retratada a planificação do projecto de intervenção em que cada grupo apresentaria os principais objectivos do projecto, o que se pretende com o mesmo e qual o seu público-alvo.

Neste contexto, cada grupo fez a sua apresentação à turma e à docente sendo que no final de cada prestação os restantes alunos fizeram alguns comentários relativamente ao trabalho realizado. A docente forneceu feedback a todos os grupos no final das suas apresentações com fim a identificar eventuais pontos a melhorar.

No que se refere à apresentação do grupo, o feedback da professora sugeriu a restruturação da análise swot em alguns pontos que se encontravam pouco explorados e claros. No geral, o trabalho realizado pelo grupo até ao momento é bastante satisfatório sendo que cada etapa foi cumprida nos devidos prazos estipulados.

Relativamente aos trabalhos dos restantes grupos, considero que, em função das diversas apresentações, se encontram maioritariamente num bom caminho, sendo que é notório o esforço de cada grupo na concretização da calendarização, das diversas etapas no trabalho e das actividades que se propõem realizar nos seus contextos de intervenção.

Considero oportuno referir que as aulas de Seminário e as suas dinâmicas de exploração e estudo de diversos autores e textos têm contribuido fortemente para o desenvolvimento e progresso dos alunos e dos seus trabalhos. É notória, ao longo das sessões, a evolução dos alunos no que se refere ao seu trabalho e papel enquanto investigadores e observadores de um contexto, enquanto sujeitos que pleneiam e planificam um projecto de intervenção. Esta evolução é observavél, na minha opinião. A docente tem contribuido essencialmente para este progresso mediante o seu feedback constante e a sua tutoria.

No final da sessão, a docente disponibilizou-se para esclarecer dúvidas aos grupos.

Palavras-Chave: apresentação projecto, instituição, objectivos, missão, público-alvo, feedback, dúvidas, melhoria

________________2º Semestre________________

________________20 de Fevereiro de 2014________________

No dia 20 de Fevereiro de 2014, ocorreu uma sessão de tutoria em que a docente se focou em prestar algumas orientações sobre a avaliação do 1º semestre. Sublinho a importância destas sessões de orientação e apoio aos alunos, uma vez que nestas é facultado um apoio individual que nos permite compreender quais os principais pontos a melhorar no nosso desempenho enquanto alunos de uma unidade curricular e enquanto intervenientes numa instituição.

Num primeiro momento, a docente prestou alguns comentários acerca da avaliação do Relatório sobre o projecto de intervenção elaborado no semestre passado. Referiu-se que algumas etapas do trabalho deveriam ser melhoradas nomeadamente o enquadramento teórico, sendo que se deveria ter explorado de forma mais aprofundada alguns temas, como os Museus, as tecnologias ao serviço da educação; o enquadramento metodológico, especificamente no que diz respeito à entrevista como técnica de recolha de dados, sendo que se deveria dar maior enfoque na sua descrição e importância para o trabalho em questão; no que se refere à observação, são apontados alguns problemas metodológicos nomeadamente o facto de não existirem grelhas de observação. A docente mencionou igualmente que cada etapa do trabalho carece de parágrafos introdutórios como forma de introduzir os diversos capítulos.

No que se refere ao projecto desenhado, salientou-se a necessidade de melhorar alguns pontos nomeadamente no que diz respeito aos objectivos do projecto, à análise swot, e à planificação do mesmo. Constata-se que o objectivo geral do projecto é pouco explícito e que os objectivos específicos deveriam ser mais claros. A base de um projecto de intervenção são os seus objectivos, isto é, o que se pretende alcançar, portanto sua a definição é fulcral e determinante para o sucesso do projecto. Os objectivos surgem assim como um guia do caminho a percorrer até à meta final, orientando e norteando todo o trabalho a realizar. Neste contexto, na elaboração dos objectivos de um projecto é necessário compreender se os mesmos são passiveis de serem alcançados e concretizados.

Relativamente à planificação do projecto, compreendemos que é fundamental definir detalhadamente quais as actividades a realizar numa segunda fase do projecto, sendo que cada actividade deverá ser acompanhada de uma grelha de observação dividida em diversas categorias: os objectivos da actividade, isto é, o que se pretende com a dinâmica em questão; os intervenientes, isto é, quem participa na dinâmica; a estratégia utilizada, isto é, como é que se desenvolveu a actividade, recorrendo a quê e com que instrumentos; e a avaliação, apontando-se se os objectivos iniciais foram alcançados ou não, os aspectos positivos, os pontos a melhorar, o grau de satisfação e de sucesso da actividade e a auto-avaliação dos elementos do grupo.

Num segundo momento da sessão, a docente forneceu alguns comentários sobre a avaliação dos Portefólios onde salientou os aspectos positivos, referindo que os diários de aula se apresentavam reflexivos, e alguns aspectos a melhorar, nomeadamente no que diz respeito aos diários de campo. Compreendi que apesar do esforço no sentido de apelar mais ao meu sentido critico e reflexivo em alguns pontos do portefólio, ainda há um caminho a percorrer no que se refere ao desenvolvimento e investimento na minha capacidade de reflectir sobre os assuntos de Educação e do mundo que nos rodeia. Tal como refere Garrison (1992) na sua teoria do pensamento crítico, pensar é um processo complexo no qual o indivíduo se separa do seu mundo externo para se concentrar num diálogo interno e na contemplação de pensamentos, ideias e conceitos abstratos. Neste contexto, considero oportuno abordar o conceito de “crítica” sugerido por Raths et. al. (1977), que se apresenta como uma actividade do pensamento que envolve julgamentos, análises, avaliações, estabelecimentos de relações, mediante alguns padrões. Lipman (1995), considera que o pensamento crítico se revela essencialmente na capacidade de efectuar “bons julgamentos”, isto é, não basta ser capaz de emitir juízos, é necessário “ampliar as consequências, identificar as características da definição e mostrar a ligação entre elas” (Lipman, 1995, p.171). Portanto, para julgar é preciso observar, estabelecer relações, conexões e comparações, determinar semelhanças e diferenças, orientando-nos com base em critérios.

Palavras-Chave: tutoria, avaliação, relatório, portefólio, objectivos, pensamento crítico, melhoria

Referências

LIPMAN, M. (1995). O pensar na educação. Petrópolis: Vozes

GARRISON, D. R. (1992). Critical thinking and self-directed learning in adult education: an analysis of responsibility and control issues. Adult Education Quarterly, v. 42, n.3, p. 136-148. Spring

RATHS, L. E. et al. (1977). Ensinar a pensar. 2. ed., São Paulo: EP

________________27 de Fevereiro de 2014________________

Na sessão do dia 27 de Fevereiro de 2014, iniciou-se a aula com um diálogo sobre a avaliação a decorrer no 2º semestre. A docente explicitou os diversos parâmetros de avaliação a ter em conta no presente semestre.

No que se refere ao trabalho a desenvolver, foram introduzidas novas tarefas a concretizar nomeadamente a apresentação de uma tese de mestrado por cada grupo cujo tema será eleito pelos mesmos e a elaboração de uma ficha de leitura sobre a referida tese. Considerei este trabalho uma mais-valia para o meu desenvolvimento pessoal e académico uma vez que me proporciona o contacto com o 2º ciclo de estudos e com um modo de trabalho que lhe é próprio. Tendo em conta que tenciono prosseguir estudos quando concluir a licenciatura, trabalhar e estudar uma tese sobre uma das possíveis áreas que integram o mestrado surge como uma oportunidade de explorar qual a área que melhor responde aos meus interesses. Neste contexto, acredito que é a experiencia que me oferecerá o conhecimento necessário para conhecer qual área do mundo das Ciências da Educação que despertará em mim gosto e curiosidade. Portanto um dos objectivos que coloco a mim mesma na realização deste trabalho, é descobrir se a área eleita pelo grupo vai ao encontro dos meus reais interesses e motivações pessoais.

Em relação ao projecto a desenvolver na instituição, sublinhou-se a importância de construir e desenvolver instrumentos de avaliação para avaliar as dinâmicas e actividades nomeadamente instrumentos de auto-avaliação com vista a avaliar a prestação e desempenho dos elementos do grupo, e de avaliação do processo com fim a recolher o feedback do publico-alvo. Para a avaliação final do projecto considerou-se que realizar uma entrevista à coordenadora da instituição seria o mais adequado para apurar qual o impacto e utilidade do projecto na instituição.

No que se refere à produção do relatório escrito do projecto em questão, a docente apresentou a estrutura do mesmo e as suas percentagens de avaliação. Neste sentido, na avaliação do relatório é necessário ter em conta que cada capítulo tem um peso significativo.

Posteriormente, procedeu-se à apresentação dos projectos dos diversos grupos de trabalho, nomeadamente do ponto de situação em que cada grupo se encontra neste momento. É relevante referir que, apesar dos projectos dos vários grupos diferirem bastante entre si, o trabalho desenvolvidos pelos grupos se encontra maioritariamente ao mesmo nível e bem encaminhados. O projecto da aluna Cristiana Lima, desenvolvido na câmara municipal de Alenquer, encontra-se bastante avançado, sendo que apresenta uma agenda bastante bem estruturada e bem conseguida. Do meu ponto de vista, o plano de acção, os objectivos e a avaliação deste projecto estão claros, demonstrando uma base de trabalho sólida e bem planeada. Este é um projecto que considero bastante interessante uma vez que procura fazer uma ponte entre a relação escola-pais-alunos.

Relativamente ao projecto do grupo Carina Mendonça e Catarina Leite, considerei igualmente um trabalho muito organizado e bem conseguido uma vez que as alunas têm cumprido pontualmente com a sua calendarização. A meu ver, as actividades planeadas estão muito bem organizadas e planeadas sendo que apresentam objectivos, estratégias, recursos materiais entre outros pontos bastante claros. A natureza das dinâmicas planeadas é a meu ver muito interessante uma vez que além de procurar colmatar as necessidades das crianças da instituição, procura também educar e desenvolver o público-alvo em diversas dimensões do ser, por exemplo educar para a cidadania. Relativamente à avaliação planeada pelas colegas, considerei bastante interessante o facto de terem adaptado os instrumentos de avaliação desenhados ao público-alvo.

No que diz respeito ao grupo Raquel Agostinho, Filipa Freitas e Sara Ponces, o seu projecto encontra-se bastante activo e bem encaminhado sendo que as actividades estão a decorrer dentro da calendarização planeada pelo grupo. Este é um projecto que considero bastante interessante uma vez que aborda a temática do 2º ciclo de estudos e da orientação vocacional, proporcionando aos alunos da licenciatura um contacto e uma interacção mais directa com a realidade do mestrado e do mundo do trabalho.

Finalmente quanto ao grupo Inês Vicêncio e Nathália Alves, o seu projecto “A brincar também se aprende” num centro social paroquial é bastante dinâmico e, a meu ver, encontra-se bem direcionado e encaminhado. O facto das actividades planeadas e realizadas pelo grupo na sua instituição procurarem aproximar as crianças das realidades curriculares é um aspecto que considero muito interessante e oportuno para um futuro licenciado em Ciências da Educação.

Terminou-se a sessão com o compromisso de os diversos grupos enviarem via e-mail à docente os instrumentos de avaliação do projecto que estão a desenvolver.

Palavras-Chave: avaliação, projectos, actividades, mestrado, Ciências da Educação, instrumentos de avaliação

________________13 de Março de 2014________________

Na sessão de dia 13 de Março de 2014, o trabalho foi essencialmente direccionado para as questões da avaliação e para o processo de avaliação dos projectos.

Num primeiro momento, em conjunto com a docente construiu-se uma grelha de avaliação para avaliar os instrumentos desenhados pelos diversos grupos. A referida grelha foi fundamentalmente dividida em duas grandes categorias: o conteúdo a valer 60% e a forma a pesar 40%. No que se refere ao conteúdo, considerou-se essencial avaliar três aspectos: o tema e os objectivos do instrumento, com um peso de 15%; os indicadores e critérios selecionados, com um peso de 30, em que o foco seria a linguagem, isto é, a construção da questão deveria ter em conta a objectividade da resposta, e a adequação ao público-alvo; e as escalas, em que o olhar recai para a medição, isto é, para a adequação dos intervalos da escala, para a linguagem e para a valoração. Relativamente à forma, considerou-se fundamental analisar o enquadramento, isto é, a introdução inicial apresentada pelo instrumento que deveria motivar o público-alvo; a sequência lógica do questionário, a sua organização temática; e a estética, isto é, a sua organização em termos de tipo de letra, blocos.

Neste contexto, a turma foi dividida em pequenos grupos sendo que a cada um foram distribuídos os diversos instrumentos de avaliação desenhados pelos alunos e neste sentido, cada grupo procurou avaliar segundo a grelha anteriormente construída. Concluiu-se maioritariamente que as escalas utilizadas pelos alunos para medir determinados critérios eram pouco adequadas. Assim, em turma acordou-se que as escalas pares (por exemplo de 1 a 4) eram preferidas uma vez que dariam respostas mais precisas. Constatou-se também que por vezes uma escala não serve para medir todo o tipo de perguntas do questionário sendo que é necessário definir várias escalas (por exemplo escalas de concordância, satisfação entre outras).

Considerei esta sessão fundamental uma vez que contribuiu fortemente para adquirirmos uma visão mais aprofundada e objectiva sobre a avaliação e o processo de construção de instrumentos de avaliação. Percebi que é necessário respeitar determinados critérios e que existem dois grandes aspectos a ter em conta nomeadamente o conteúdo e a forma do instrumento. Após esta sessão foi-me possível olhar de outra forma para os instrumentos construídos pelo grupo, e identificar quais os principais aspectos a melhorar. Apesar de a sessão ter sido bastante esclarecedora sobre como elaborar um instrumento de avaliação, considero que todo o processo de elaboração até ao resultado final é bastante complexo e por vezes confuso.

Palavras-Chave: instrumentos de avaliação, avaliação, grelha, critérios, indicadores, conteúdo, forma, objectivos

________________20 de Março de 2014________________

A sessão de 20 de Março de 2014 foi destinada à apresentação de teses de mestrado pelos diversos grupos de alunos. Cada grupo elegeu uma tese de mestrado conforme a sua área de interesse, tendo em conta as suas motivações futuras. Após a apresentação dos relatórios de mestrado os alunos deverão também realizar uma ficha de leitura da mesma, onde deverão explorar diversas questões relacionadas com a estrutura, organização e análise do relatório e reflectir sobre as mesmas, questionando e demonstrando um olhar critico perante os assuntos.

Neste contexto, é relevante questionarmo-nos “Porquê analisar uma tese de mestrado? Porquê a realização de uma ficha de leitura?”. Considero a realização deste trabalho fundamental uma vez que temos a oportunidade de contactar com as áreas de estudo e com a investigação e com os principais debates que estão a decorrer no 2º ciclo de estudos. Este trabalho surge igualmente como uma mais-valia na medida em que nos permite ter uma percepção de como é que se encontra organizada e estruturada uma tese, bem como adquirir um pensamento reflexivo e critico sobre alguns temas em discussão no 2º ciclo. É necessário ter em conta que o pensamento crítico vai além da análise de texto e da simples descrição, pensar criticamente implica evidenciar as aprendizagens efectuadas, produzir conhecimento, relacionar as novas aprendizagens com as anteriormente adquiridas ao longo da licenciatura.

Na presente sessão apenas um grupo – Carolina Ourique e Carina Maia – apresentou a sua tese escolhida, referente ao mestrado de Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação, intitulada “A utilização educativa das TIC pelos professores (elementos potenciadores e limitativos)” de Cármen Sofia Bértolo Francisco. A apresentação seguiu a estrutura e organização da tese e procurou focar-se nos aspectos mais relevantes da mesma. A análise apresentada apontou para alguns pontos que se demonstraram pouco claros como é o caso da introdução do relatório que, segundo a interpretação do grupo, não delimitava as diversas etapas do trabalho, apresentado apenas uma contextualização da temática. Considero que a apresentação foi clara e bem conseguida sendo que o conteúdo e a mensagem que se pretendia passar, do meu ponto de vista, foram bem compreendidos pela turma. A oportunidade de estudar e preparar a apresentação de um relatório do 2º ciclo de estudos contribuiu fortemente para o meu desenvolvimento e evolução enquanto aluna e futura licenciada em Ciências da Educação, visto que pude investir uma vez mais na minha capacidade de comunicação oral, de me fazer compreender e expressar, de aprofundar conhecimentos em áreas de estudo futuras e de contactar com um futuro próximo, o mestrado.

A área da tese – TIC e Educação – foi escolhida com base nas motivações e interesses pessoais dos elementos do grupo, por se encontrar directamente relacionada com o estágio e com o projecto de intervenção em desenvolvimento, e por a considerarmos uma opção a seguir no 2º ciclo de estudos. A temática das novas tecnologias integradas no ensino e na educação está bastante presente nos debates e nas discussões da actualidade nomeadamente na área das Ciências da Educação. É neste contexto que se considerou fundamental dar a conhecer à turma algum trabalho e investigação desenvolvidos actualmente.

Nos dias de hoje, a investigação e os estudos que têm sido realizados no âmbito das TIC e da educação têm demonstrado que a rápida evolução das novas tecnologias proporcionou algumas alterações na escola e nas actividades dos professores. No entanto a existência de meios tecnológicos nas escolas e ao dispor dos docentes não é suficiente para que os mesmos integrem e usufruam das TIC em contexto de sala de aula e de forma eficiente. A falta de motivação e de formação específica na área das TIC por parte da docência surgem como os principais obstáculos condicionando o uso das tecnologias como estratégias pedagógicas, de comunicação, colaboração, cooperação e de apoio ao ensino.

Portanto, é fundamental reflectirmos sobre estas questões referentes à formação de professores e sobre quais as potencialidades das TIC em Educação. Qual é o sentido de se equiparem as escolas com novas tecnologias, se os professores não se sentem confiantes e carecem de formação para a utilização das mesmas? A questão da formação é fundamental na medida em que contribuiu essencialmente para a motivação dos professores, para que estes se sintam capazes e dispostos a integrar as TIC em sala de aula.

Palavras-Chave: TIC, educação, formação, mestrado, aprendizagem, professores

________________27 de Março de 2014________________

A sessão de 27 de Março de 2014 foi destinada a apresentações de teses de mestrado pelos alunos. Assim, no decorrer da sessão foram apresentadas diversas dissertações pelos vários grupos de trabalho nomeadamente trabalhos relacionados com as temáticas da tecnologia assistida, das práticas pedagógicas inovadoras com as TIC e de administração educacional.

Ambas as apresentações foram bem exploradas em termos de conteúdos, no entanto a apresentação que suscitou em mim mais curiosidade e vontade de aprofundar conhecimentos foi a primeira apresentação que teve como base a dissertação de Leda Rodrigues, no âmbito da Tecnologia Assistiva em educação.

Considerei este trabalho bastante interessante uma vez que se enquadra no contexto da educação assistiva aliada às novas tecnologias em contexto educativo. Esta foi uma apresentação que despertou em mim muita curiosidade motivando-me a explorar e investigar de forma mais aprofundada o conceito de Tecnologia Assistiva apresentado pela colega.

Assim, nas leituras que realizei compreendi que no que se refere à Educação Assistiva existe a necessidade de se garantir um sistema de educação para todos. É oportuno falar-se de tecnologia assistiva na medida em que esta é considerada fundamental para a implementação de uma política de educação inclusiva. Portanto, a tecnologia assistiva não surge à priori mas por necessidade, como uma estratégia para resolver problemas.

De acordo com Melo (2007, p.94) a Tecnologia Assistiva refere-se aos “recursos e serviços que visam facilitar o desenvolvimento de actividades diárias por pessoas com deficiência. Procuram aumentar as capacidades funcionais e, neste sentido, promover a independência e a autonomia de quem as utiliza”. Assim, um dos desafios da educação inclusiva é adaptar as diversas actividades escolares, cujo objectivo é alcançar a participação total e activa dos alunos incluindo os alunos com deficiência em contexto de sala de aula, independentemente do seu ritmo de aprendizagem e das suas limitações. O objectivo é (re)pensar e reflectir de que forma é que um aluno com determinada deficiência pode participar nas actividades desenvolvidas em sala de aula e no seu quotidiano, e como é que esse aluno se pode tornar mais autónomo na realização dessas mesmas actividades. É com base nesta reflexão que surge a lógica da Tecnologia Assistiva com fim a desenvolver recursos que potenciem as habilidades dos alunos com deficiências, favorecendo uma participação activa e dinâmica nos diversos desafios e questões da vida escolar e do seu quotidiano.

Portanto, o serviço e apoio prestado pela Tecnologia Assistiva na educação procura resolver as dificuldades e obstáculos sentidos e vivenciados pelos alunos, encontrando e propondo diversas alternativas de participação, proporcionando aos mesmos oportunidades para actuarem de forma positiva e motivada nas diferentes actividades curriculares.

De acordo com Vygotsky (1994) os recursos de Tecnologia Assistiva, podem ser considerados mediações instrumentais para a constituição e desenvolvimento da pessoa com deficiência, como sujeito dos seus processos, através da potencialização da sua interação no mundo social. O que está em questão é a possibilidade de o aluno se relacionar, de entender e ser entendido, de comunicar com os outros, promovendo o seu desenvolvimento. Segundo Vygotsky

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, as suas atividades

adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e,

sendo dirigidas a objetos definidos, são refratadas através do prisma do

ambiente da criança. [...] Essa estrutura humana complexa é o produto de

um processo de desenvolvimento enraizado nas ligações entre a história

individual e a história social. (Vygotsky, 1994, p. 40)

Neste contexto, Bersch (2006, p.47) considera que as Tecnologias Assistivas utilizadas em contexto escolar visam promover a criatividade, valorizar o aluno e as suas capacidades de acção e interação, desenvolver novas alternativas para a comunicação, escrita, leitura, exploração de temas mediados pelo computador, por exemplo, envolver o aluno de forma activa, desafiando-o a explorar e experenciar, e conceder o papel de actor ao aluno ao invés da função de espectador.

Como refere Bersch (2006), “a aplicação da Tecnologia Assistiva na educação vai além de simplesmente auxiliar o aluno a ‘fazer’ tarefas pretendidas. Nela, encontramos meios de o aluno ‘ser’ e atuar de forma construtiva no seu processo de desenvolvimento” (Bersch, 2006, p. 92).

É neste sentido que coloco diversas questões como "Serrá que a Tecnologia Assistiva combate verdadeiramente a escola das diferenças?", "Será que a Tecnologia Assistiva promove a verdadeira integração e valorização dos alunos com necessidades educativas especiais nas escolas?", "Estarão os professores dispostos e motivados para lidar com a Tecnologia Assistiva? E com a Tecnologia Assistiva aplicada aos alunos com NEE?", "Será que existe formação aos dispor dos docentes no âmbito da Tecnologia Assistiva?", "Estarão os docentes motivados a aderir à formação no âmbito da Tecnologia Assistiva?"

Portanto, cabe a nós, futuros técnicos de educação e formação, reflectir e (re)pensar este tipo de questões em educação, e de que forma é que se pode tornar e contribuir para uma educação mais inclusiva e justa para todos. (Re)pensar e reflectir sobre estas questões é fundamental para a evolução de uma escola que ainda hoje reproduz as desigualdades e as diferenças...é necessário combater por uma escola melhor...por uma escola mais justa...uma escola para todos os alunos...por uma escola que sabe lidar com a diferença mas que trata a diferença de forma integrada, oferecendo as mesmas oportunidades a todos os alunos...por uma escola que estimula o desenvolvimento de todo os alunos e que respeita os ritmos de aprendizagem de cada um...Cabe a nós, futuro licenciandos em educação e formação ter um olhar critíco e preocupado sobre estas questões.

Palavras-Chave: teses, tecnologia assistiva, educação inclusiva, NEE, formação de professores, escola das diferenças, escola justa

Referências

BASTOS, Maria Inês de Souza Ribeiro. (2007). Inclusão digital e social de pessoas com deficiência: textos de referência para monitores de telecentros . Brasília, DF: UNESC

BERSCH, R. Tecnologia assistiva e educação inclusiva. (2006). In: Ensaios Pedagógicos, Brasília: SEESP/MEC, p. 89-94

VYGOTSKY, L. S. (1994). A formação social da mente. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes

________________3 de Abril de 2014________________

No dia 3 de Abril de 2014 ocorreu uma sessão de tutoria com fim a analisar o ponto de situação de cada grupo relativamente aos projectos de intervenção. Estas sessões permitem-nos compreender fundamentalmente em que etapa do projecto nos encontramos, quais os seus pontos fortes e quais os aspectos a melhorar. Em Seminário, as sessões de tutoria permitem-nos igualmente reflectir sobre o nosso percurso nas Ciências da Educação ao nível académico e profissional. Neste sentido, encontrando-nos numa etapa de finalização da licenciatura, a pergunta que coloco neste momento é “E agora? Que profissão? Estarei preparada para ir para o mercado de trabalho? Deverei prosseguir para o 2º ciclo?”.

Ao pensar e reflectir sobre estas questões sinto algum desconforto relativamente ao facto de um licenciado em Ciências da Educação se confrontar com um não reconhecimento e até um certo desconhecimento da sua profissão por parte da sociedade e do mercado de trabalho. Todos sabem que quem estuda Medicina, irá exercer a profissão de médico, que quem estuda Enfermagem será enfermeiro, que quem estuda Direito será advogado. Mas quando falamos em Ciências da Educação, a sociedade responde: “Ah serás professora!” ou “Mas isso dá para quê?”. Portanto não havendo uma designação profissional especifica para um licenciado em Ciências da Educação, quando são questionadas as saídas profissionais, até nós licenciados temos dificuldades em responder o que puderemos vir a exercer. No entanto, nós licenciados em Ciências da Educação somos Técnicos Superiores de Educação e Formação, sendo que conforme as funções desempenhadas podemos assumir uma designação mais específica: formador, formador de professores, formador de formadores, consultor pedagógico, gestor da formação, entre diversas especialidades. É esta a mais-valia que vejo nas Ciências da Educação, sendo uma área ampla e abrangente dispõe de uma grande variedade de oferta em termos de campos de actuação e intervenção. É esta especificidade das Ciências da Educação que as tornam tão ricas, assim como o seu conhecimento multi e transdisciplinar que nos permite adquirir uma bagagem diversificada de saberes e um olhar critico perante o mundo complexo da educação. Neste contexto, um licenciado em Ciências da Educação goza de um leque bastante variado de escolhas e oportunidades na sua área, sendo que poderá investir no caminho que melhor se identificar com os seus interesses pessoais.

Procurando reflectir e pensar ainda sobre o futuro de um licenciado em Ciências da Educação, existe ainda outra questão que me preocupa e que apesar do esforço ao longo da licenciatura para dar resposta, ainda me sinto algo insegura. Perante uma situação de entrevista de emprego, quando me questionam sobre “que competências tem um licenciado em Ciências da Educação?”, ou “quais as mais-valias de um licenciado em Ciências da Educação para a empresa ou organização X?”, são questões que me causam alguma insegurança sobretudo na possibilidade de resposta que terei de dar ao empregador. Contudo, tenho consciência que não há teoria sem prática nem prática sem teoria, sendo que as capacidades e competências que são trabalhadas ao longo da licenciatura serão verdadeiramente desenvolvidas em contexto de trabalho, na prática da profissão. Será no contacto directo e exercendo a profissão que iremos apreder a verdadeira profissão de um técnico de Educação e Formação, que nos iremos realmente desenvolver enquanto profissionais de educação, com a prática e fazendo é que iremos crescer e evoluir nas Ciências da Educação.

Tal como refere Paulo Freire: "Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar".

________________10 de Abril de 2014________________

No dia 10 de Abril de 2014, iniciou-se a sessão com uma reflexão sobre importância da análise da tese e interpretação de uma tese de mestrado. Compreendemos que este trabalho é fundamental na etapa em que nos encontramos uma vez que nos permite adquirir uma percepção da exigência que uma tese requer, bem como do conhecimento que está em maturação nas diversas áreas das Ciências da Educação no 2º ciclo de estudos. O contacto com este tipo de trabalhos visa igualmente estimular em nós, futuros licenciados em Ciências da Educação, o pensamento crítico e a capacidade de questionar o mundo que nos rodeia.

Questionar é a base para adquirirmos conhecimento. Pergunto: existe pior cegueira do que não querer saber? Do que não querer conhecer? Encontramo-nos numa era em que o mundo gira demasiado rápido, isto é, as mudanças acontecem rapidamente. Perante as transformações que a sociedade tem vindo a passar, é-nos possível assumir duas posturas: a de indivíduos pensantes, críticos, independentes, questionadores, capazes de olhar reflexivamente para a realidade, portanto indivíduos que possuem “trunfos”; ou a de indivíduos que se acomodam, não pensam por si, não possuem criatividade nem capacidade para reflectir sobre o mundo que os rodeia.

Mas afinal qual é a diferença entre pensamento e pensamento critico?

Alfaro-Lefevre (1996) considera que a diferença surge no controlo uma vez que “o pensamento é basicamente qualquer atividade mental – pode ser sem objetivo e descontrolado. Pode servir a um propósito, mas nós frequentemente não estamos cientes dos seus benefícios. Não poderíamos lembrar exatamente todos os nossos pensamentos. Por outro lado, o pensamento crítico é controlado, com um propósito (…)”. Portanto para pensar de forma crítica é fundamental investir e desenvolver a acção reflexiva, isto é desenvolver diversas capacidades como a observação, a análise, a crítica, pensar autonomamente, ampliar os horizontes. É necessário tornar-nos em agentes activos nas transformações da sociedade (Bagnato, 1998).

Waldow (1995, citando Brookfield, 1991) concebe o pensamento crítico como “um processo de reflexão sobre as hipóteses que permeiam as nossas ideias e acções, bem como as dos outros, reconhecendo como o contexto altera comportamentos, resultando em novas formas alternativas de pensar e viver”.

Mas afinal que características possui uma pessoa critica?

De acordo com a minha visão, os indivíduos que pensam criticamente são:

- pessoas activas, uma vez que investem numa atitude que questionamento e numa atitude de dupla resistência: na confiança da informação e na sua interpretação da informação;

- pessoas que conhecem os seus limites e preconceitos – “humildade intelectual”;

- pessoas que procuram ser imparciais, isto é, têm consciência do poder de influencia das suas percepções, crenças e valores mas mesmo assim procuram ter em conta os pontos de vista e considerações dos outros;

- pessoas comunicativas, que compreendem que o processo de troca recíproca de pensamentos e ideias é essencial para percepcionar as situações e caminhar para melhores soluções;

- pessoas com mentes abertas, isto é, com disposição para ter em consideração outras perspectivas e visões;

- pessoas que pensam de forma independente, que fazem os seus próprios juízos de valor, que tomam as suas decisões de forma reflectida e consciente;

- pessoas curiosas, que questionam verdadeiramente e de forma profunda, interessadas por compreender a realidade, focadas no pensamento;

- pessoas humildes, que reconhecem que nenhuma pessoa detém todas as respostas ou todo o conhecimento, ou que é imune a errar;

- pessoas honestas consigo próprias e com os que os rodeiam, que têm a coragem de admitir as suas falhas ao nível do pensamento;

- pessoas que antecipam o futuro, isto é, que procuram prever os problemas agindo no momento antes dos mesmos acontecerem;

- pessoas organizadas e flexíveis, dispostas a explorar e analisar diferentes alternativas e se necessário mudar as suas abordagens;

- pessoas realistas, que reconhecem e compreendem que o mundo não é perfeito, e que as respostas que recebemos nem sempre são as desejadas;

- pessoas que trabalham em equipa, com capacidade de colaboração, cooperação, tolerância e entreajuda.

Como pensar de forma critica?

Pereira (1992) considera para se desenvolver o pensamento critico é necessário:

- identificar e questionar a realidade da vida quotidiana, isto é, reflectir sobre as nossas formas de agir, analisar os pressupostos que se encontram na base da actividade ou atitude pessoal ou profissional;

- ter consciência do contexto em que nos encontramos, tendo em conta que os indivíduos actuam de acordo com os seus valores, crenças, contexto histórico e cultural e que são produto de uma sociedade e de experiencias de vida pessoais;

- desenvolver a reflexão, mediante o questionamento do que até ao momento foi considerado a verdade.

Tal como refere Alfaro-Lefevre (1996), todo o individuo é condicionado à influência de factores pessoais, situacionais, à comunicação e hábitos que podem neste sentido, influenciar o pensamento critico. No entanto, ter consciência dos mesmo a ajuda-nos a encontrar estratégias para desenvolver o pensamento reflexivo, para pensar criticamente.

Assim, pensar e reflectir de forma critica não é de todo uma actividade fácil. No entanto se tivermos consciência e acreditarmos que esta é a atitude mais correcta e que nos permite desenvolver enquanto seres humanos nas nossas diversas dimensões, então com certeza que faremos a diferença na busca do verdadeiro conhecimento. Fazer do pensamento critico uma actividade do nosso quotidiano será um investimento que, com certeza, se irá reflectir ao nível da resolução de problemas e da busca de alternativas.

Para pensarmos…

“Tendemos a ver o que esperamos ver, o que nos é familiar; nós somos influenciados pelos valores e crenças pessoais; resistimos a mudanças; gostamos de estar sempre com a razão” (Alfaro-Lefevre, 1996)

Palavras-Chave: Pensamento critico; Reflectir; Competências; Questionar; Conhecimento; Ciências da Educação; Mudança

Referências

ALFARO-LEFEVRE, R. (1996) Pensamento crítico em enfermagem: um enfoque prático. Artes Médica, Porto Alegre

PEREIRA, R. C. J. (1992). Desenvolvendo o pensamento crítico nas questões do ensino e da prática da enfermagem. Rev. Gaúcha de Enferm., Porto Alegre, v.13, n.1, p. 24-27, jan.

SORDI, M. R. L. de; BAGNATO, M. H. S. (1998). Subsídios para uma formação profissional crítico-reflexiva na área de saúde: o desafio da virada do século. Rev. latino-am. Enferm., Ribeirão Preto, v.6, n.2, p.83-88, abr.

________________24 de Abril de 2014________________

No dia 24 de Abril de 2014, a sessão foi direcionada, num primeiro momento, para a análise da estrutura do Relatório final do 2º Semestre, e num segundo momento, para a apresentação de trabalhos sobre a temática “Programas de Mobilidade e Bolsas de Financiamento de Projectos em Educação”.

No que se refere ao primeiro momento, em função da necessidade que os alunos sentiram de compreenderem melhor qual a estrutura e organização do Relatório a elaborar, em conjunto com a docente discutiu-se e procurou-se perceber cada ponto específico do trabalho:

- Capa;

- Agradecimentos;

- Resumo/ Abstract;

- Índice;

- Abreviaturas;

1- Introdução;

2 - Enquadramento Teórico;

3 - Enquadramento Metodológico;

4 - O Projecto;

4.1.- Apresentação do Projecto;

4.2.- Apresentação e análise dos resultados;

4.3.- Discussão dos resultados;

5 - Considerações Finais.